2021年已近尾声,去年火到今年的分子诊断似乎也没有消停下去的节奏。

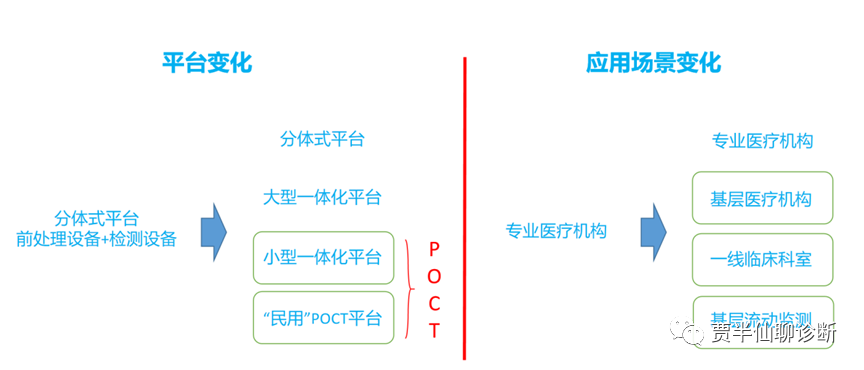

而作为最受关注的全自动一体化设备平台,亦陆续有各色各样的产品上市。 纷乱的设计理念和技术路线下,原先简单的高通量一体化平台和分子POCT平台的区别分类似乎就不太恰当了。 在笔者看来,设备的分类就是设备的最原始定位,那么此如此简单的分类就容易让人搞错了产品的参照对象。本期笔者将先以分子POCT来分享下对分类的理解。

如上图所示,笔者认为可将市面上的分子POCT产品首先分为小型一体化平台和“民用”POCT平台*两大类,前者关注“小”和“一体”,后者旨在“民用”延伸(笔者认为“家庭自测”的概念在设计定位上不如“民用”更贴切)。 对于这两年出现在熙熙攘攘的分子POC赛道上的诸多产品,大部分只能归类到小型一体化平台——离更多人想要的“民用”范畴属实是差之毫厘谬以千里。 2020年末,北京市医疗器械技术审评中心发布了《家用体外诊断医疗器械注册技术审查指导原则》,其中的核心关键词就是贯穿全文的“非专业人士”。 目前曝光的各类分子POC平台产品,虽然大部分都声称“样本进结果出”,无需专业人士进行操作,但事实是否真是如此? 为了进行产品分析,笔者根据自己的理解对“民用”POC平台产品的方案设计进行了拆解,一一对应不难发现,大部分的产品都倒在了“判读模式”和“一次性”这两项上。

关于分子POC产品的“判读模式”,前段时间拜访一位临床检验监管方面的老师,其对分子POC产品的结果判读和人员要求的看法是:本质上若仍是基于“数值”判读(包含终点数值和信号曲线)的产品,考虑到实验数据同结果间仍存在分析转化步骤,因此仍需专业人员对结果进行复核方可出具报告。

对于“一次性”的设计要求,容易被忽略却不得不面对的就是废弃物处理环节上对工序和环境的友好度——理想的废弃物处理方式为可整体高温消杀或焚烧处理。 举例而言,如锂电池之类的需专门分类处理的“有害垃圾”是不适用于“民用”范畴的。按此标准,赛沛的小蓝盒确实符合分子POC产品的标杆“人设”。 产品的设计来自于需求,而需求需要细化和归类,产品亦是。沉迷于技术层面的创新,常常流于炫技;止步于产品功能的开发,往往脱离了真实世界的方方面面。 期待更多的分子POCT 产品出现,更期待有一款真正考虑了“产品本身全生命周期”的产品上市。让我们一起努力前行,创造更美好的IVD行业。

|  /3

/3