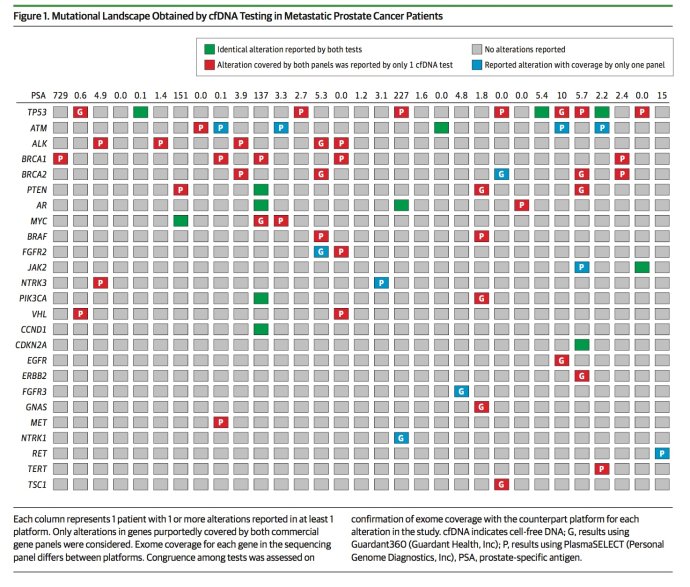

上周JAMA Oncology上面发表了两篇文章,一篇评论,讲述精准医疗不够精准的问题: 去年也是这个时候,两篇质疑精准医疗的文章引起业界关注,我也写了一篇评论文章。 上面这篇评论归纳得很好。任何一个临床检测都要满足两个基本要求:(1)实验室检测的准确性;(2)临床的有效性。去年底的两篇文章讨论的是临床有效性的问题,而最近两篇文章则讨论的是实验室准确性的问题。 很简单,四十个标本一分为二,分别送给两家著名实验室(Guardant Health, Personal Genome Diagnostics),结果缺乏起码的可比性:  如果两个公司提供的检测服务可比性强的话,上面这个图应该是一片绿色。这些病人是确诊了的,有转移的前列腺癌的病人,不是没有症状个体的早期诊断,也不是有症状的个体用来确诊,而是确诊了的病人,而且已经有转移的病人。 上个月,美国FDA刚刚批准了一个MSK的NGS肿瘤panel,消息传来,国内基因诊断公司个个欢欣鼓舞,好像打了一针强心针。可是上面这篇评论也指出:“Therefore, approval of a tumor biomarker test by the FDA does not necessarily imply that it should be ordered or used to direct patient care." 到底谁说了算?精准医疗是否还有前途? 到底谁说了算?是公司?风投?医院?FDA?都不是,最有发言权的是病人的疗效!拿着两个实验室给出的结果,医生该怎么办?病人会获利吗? 疾病信号重复性差是常见的问题,不是NGS特有的。把任何一个标本送往不同的实验室检测得到的数据很少有100%吻合的。这里面有技术问题,也有生物学上的问题。技术问题是不同的核酸提取方法,二代测序建库方法,测序平台,数据分析等每个环节都能引入噪音;而生物学问题就是两个寄到不同实验室的标本(同一个人)本来就不同。上述论文在两个实验室得到数据出入太大的原因可能是两个方面都有问题:实验方法差别太大,还有就是标本本来就有生物学上的差异。其实他们应该再加几个数据点,把同一个病人的标本分成两份当做不同标本,看看测试单位的技术平台可重复性如何。不过两个医生相信了测试公司自己出具的特异性,敏感性,可重复性数据,所以不做这个比较也是有情可原的。 这些文章都是健康的讨论,不是说精准医疗不好,而是说精准医疗的道路漫长,急不得。只有踏踏实实地把功夫做到了,让病人能够获得实实在在的效益,产业化才有后劲,赚钱,心也踏实。 应该问的一个问题是,这类论文为什么国内的医生没有写? |

/3

/3