金桔

金币

威望

贡献

回帖0

精华

在线时间 小时

|

登陆有奖并可浏览互动!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

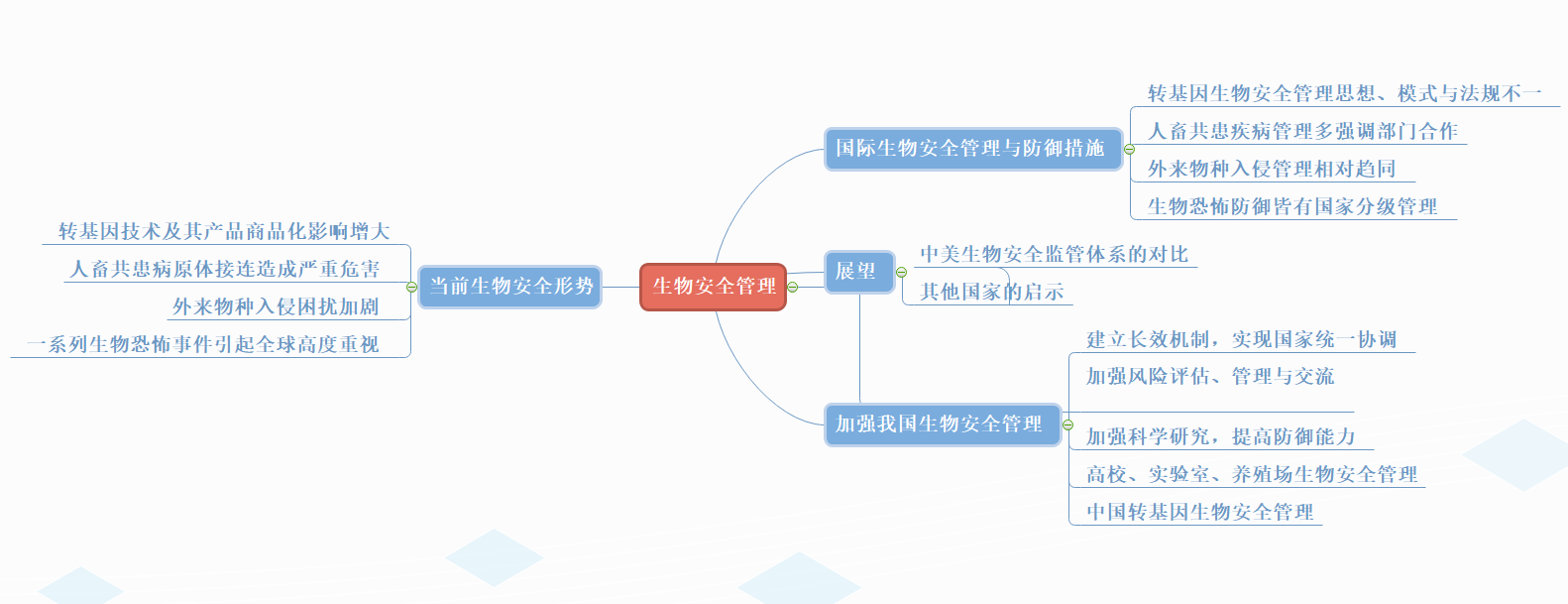

1.一分钟看完版(思路图)

2.详细论述版

生物安全的定义,大致有两种说法,狭义“生物安全”是指通过基因工程技术所产生的遗传工程体及其产品的安全性问题;广义“生物安全”是指自然生物、人工生物(包括其产品)对人类健康和生态环境产生的潜在风险和现实危害,具有普遍性。后者是从生物安全管理和结果考虑,风险控制说认为生物安全是指现代 “生物技术及其产品对人体和生态环境引发的安全问题,是对生物技术及其产生的转基因生物体的潜在的社会防范”;状态说认为生物安全是生物的正常生存和发展、人类生命和健康不受人类生物技术活动和其他开发利用活动侵害和损害的状态。

综上两种说法四个概念,基本勾勒出当前对生物安全界定的关键要素:人工生物、自然生物、管理主体、维护对象。人工生物和自然生物互相独立,在特定时空尺度它们通过排斥、削弱、适应、抑制和根除等途径都会对人类健康、生态环境产生潜在风险和现实危害,经济社会发展需要同时关注两者活动带来的影响。管理主体和维护对象相伴而生,加强人工生物和自然生物的安全管理,才能维护人类健康、生态环境的安全状态。

2.1 当前生物安全形势

2.1.1 转基因技术及其产品商品化影响增大

转基因技术是人类历史上应用最为迅速的重大技术之一,经过三十多年的发展,已在转基因作物育种、动物培育、基因工程药物研发等方面取得了巨大发展。以转基因作物为例,2009年25个国家的种植面积是1.34亿公顷,比2008年持续增长了7%,转基因作物种类、食品数量大大增加,产值迅猛增长。

转基因技术及其产品在解决环境污染、粮食短缺等重大问题上发挥了巨大作用,并逐渐发展成为强大的现代生物技术产业。转基因生物环境释放产生的基因漂移、逃逸等潜在生态风险和食品安全问题,也随之扩大。虽然,迄今尚未发现确有科学实证的转基因生物食用和环境安全问题,但随着转基因技术的发展及其产品商品化水平的进一步提高,转基因生物生态风险评价、转基因食品安全评估势必面临新的更高、更严峻的挑战。

2.1.2 人畜共患病原体接连造成严重危害

资料显示,迄今发现由各种病原体引起的人畜共患病已超过250种,主要包括细菌、病毒、衣原体、立克次体、真菌和寄生虫六大类病原体,可导致分布广泛的结核病、鼠疫、狂犬病、血吸虫病等,给人类健康、经济发展带来了巨大威胁,造成了严重危害。1973年以来陆续发现的30多种新病原,人群普遍易感,其中 SARS、禽流感、疯牛病、甲型H1N1流感等在全球范围流行,危害巨大。

近年来,动物疫情也在频繁爆发,其中不乏人畜共患疾病。根据世界卫生组织报告,2003 年世界范围内口蹄疫、高致病性禽流感和古典猪瘟等疫病肆虐,其中报告发生口蹄疫的国家(地区)为49个,发生高致病性禽流感的国家(地区)为5个,发生古典猪瘟的国家(地区)为34个,疫病爆发造成的各种损失巨大,对环境与生态系统的影响不可忽视,并且态势日趋严重。

2.1.3 外来物种入侵困扰加剧

外来物种入侵又称生物入侵,是指在自然、半自然生态系统或生态环境中,外来物种建立种群并影响和威胁本地生物多样性的过程。外来物种入侵主要伴随贸易、运输、旅游等无意引入,或者直接通过农业生产、景观美化、生态环境改造、观赏等有意引入。

据国际自然及自然资源保护联盟(international union for conservation of natural and natural resources,IUCN)报告,近年来,外来入侵物种给全球造成的直接经济损失每年超过4000亿美元。外来物种入侵不仅严重威胁人畜健康,对经济造成巨大危害,而且已经成为严重影响全球环境的问题之一。报告显示,美国、印度和南非每年由外来物种入侵造成的经济损失分别为1380、1200和980亿美元。在中国,外来物种入侵也很严重,国际自然及自然资源保护联盟公布的全球百种最具威胁外来物种中,中国已发现50多种,外来物种入侵给中国带来的直接损失每年达170亿美元。

2.1.4 一系列生物恐怖事件引起全球高度重视

生物恐怖事件指蓄意散播病原或生物制剂,以伤害人类或动植物等生命体,从而影响政府工作,或恐吓、伤害民众的行为。据统计,1960-2000年,全世界发生生物恐怖事件120余起,其中利用生物因子直接预谋害人的近70起。理论上任何致病性微生物都可以用于恐怖袭击,并且随着生物技术的发展,恐怖势力运用生物以小代价造成重大危害的现实性已经引起全世界的高度重视。2001年“炭疽 粉末事件”后,发达国家纷纷将生物防御纳入国家安全战略,投入巨资进行反生物恐怖准备。美国、英国、德国、法国、意大利、日本、韩国、捷克等相继组建了国家分级管理的生物危害防御体系,将生物防御列入国防建设统筹规划之中。

2.2国际生物安全管理与防御措施

转基因生物、人畜共患病、外来物种入侵、生物恐怖等生物安全问题已经引起国际社会高度重视,面对日趋严峻的生物安全形势,欧美等国家纷纷制定相应措施,甚或纳入国家战略。

2.2.1 转基因生物安全管理思想、模式与法规

世界各国对转基因生物安全管理的目的高度统一,都是通过相关政策措施最大限度维护本国利益。但是,具体到管理思想,各国又有不同。美国、加拿大、阿根廷、巴西、印度采用和推行了相对宽松的管理政策和法规,鼓励转基因生物技术及其产品研发,从而促进和保护本国转基因生物技术和产业的发展。而欧盟国家为保护其农产品进口利益,则采取了较为严格的转基因生物安全管理政策措施,尤其是针对转基因食品和饲料,制定了严格的管理法规和配套管理办法。

不同国家转基因生物安全法律法规不断完善,但是做法不尽相同、法规形式不一,美国、加拿大采用以产品为基础的管理模式,依据产品的用途和特性,在原有法规的基础上 增加有关转基因生物安全管理的内容,由分管部门各司其职,制定相应管理规章;欧盟、澳大利亚基于研发过程中是否采用了转基因技术进行管理,制定了专门的法律法规和指南,对转基因技术及其产品研发进行管理。

2.2.2 人畜共患疾病管理多强调部门合作

美国对人畜共患疾病防控的组织机构涉及农业部、健康与人类服务部、环境保护局、商务部和司法部等,在各部都有负责疫病防控的相关机构,各部门依照《美国联邦法典》分别实施检验检疫。

在美国,农业部建立了国家野生动物疾病计划,参与美国各地区野生动物疾病的监测和监督,促进农产品贸易安全;健康与人类服务部建立了有关新发传染病预防的网络系统,“911”事件后国家还建立了医学兽医学一体化实验室网络,迅速识别、排除、证实和确定高致病性病原体。澳大利亚也建立了全国动物疾病报告系统,以准确、及时、全面的提供澳大利亚动物疫情,包括动物健康状况、特定疾病的监测情况、某些疾病的控制措施等。

2.2.3 外来物种入侵管理相对趋同

各国都十分重视外来入侵物种检测与早期预警,建立相应的法律法规和管理体系,增强外来物种管理。

在外来入侵物种检测与早期预警方面,2002年美国颁布了《公共健康安全和生物恐怖预警法案》。近年来,欧盟也建立了较完善的早期预警体系,对机场、港口、码头、车站等主要地点进行定期监测、上报,并要求成员国授权地方当局采取及时有效的措施,在第一时间内清除或控制外来入侵物种。

法律法规和管理体系方面,美国在20世纪90年代通过了《外来有害水生生物预防与控制法》和《国家入侵物种法》,1999年总统令要求各联邦政府机构联合行动,共同防范外来入侵物种。日本于2004年颁布了《外来入侵物种法》,并制定了《预防外来入侵生物对生态系统造成不利影响的基本政策》;澳大利亚于1996年制订《澳大利亚生物多样性保护国家策略》;挪威也于1992年发布了《鲑类和淡水鱼类法》。

2.2.4 生物恐怖防御皆有国家分级管理

面对日趋严峻的生物安全形势,发达国家相继组建了国家分级管理的生物防御体系,积极制定和出台相关政策法规,制订系统完整的生物防御计划,不断加大经费投入,部署和加强相关科学研究,以提高生物防御能力,在应对生物恐怖方面积累了丰富的经验。

2007年,美国建立国家生物与农业防御所,加强生物实验室建设;同年,成立高级生物医学研究与发展署,统一协调政府生物防御工作,并负责监管56亿美元的生物盾牌项目。此外,英国、德国、法国、意大利、日本等国家也相继组建了国家分级管理的生物防御体系,强化了本国的生物防御力,使生物防御与国家安全建设统筹规划,同步研发、同步建设。

2.3 加强我国生物安全管理

发达国家已经在生物安全立法、投入、机构、管理、应急预案、科学研究、基础设施建设等方面做了系统部署,形成了较为全面的国家战略。与发达国家相比,发展中国家生物安全存在的隐患更大,因此,我国必须高度重视经济社会发展中存在的生物安全现实危害和潜在风险。借鉴国外构建 生物安全体系的经验,我国应积极完善现有的国家生物安全与防御体系。

2.3.1 建立长效机制,实现国家统一协调

生物安全问题涉及部门众多,设立统一的国家领导与协调机构,明确各部门的责任和权限,实现政令畅通,达到部门之间、地区之间的全方位协调,从而对生物安全问题及其处理过程进行有效管理,实现生物安全管理长效机制。

2.3.2 加强风险评估、管理与交流

生物安全管理包括三个方面:风险评估、风险管理、风险交流。当前,我国生物安全风险评估已经部分达到国际发展水平,但是风险评估总体水平还有待继续提高,而且风险管理和风险交流明显不足。需要逐步实现风险评估人员与队伍专职化,加强执法队伍建设、增加管理经费投入、推动信息公开与发布,保障生物安全管理工作的全面发展。

2.3.3 加强科学研究,提高防御能力

科学研究是保障生物安全管理工作顺利实施的重要支撑,对生物安全中的未知和不确定,只有通过科学技术自身的加快发展才能逐步认识和有所解决。因此,应继续将生物技术作为国家科技发展战略之一,大力加强生物技术研究开发,积极稳妥推进生物产业化发展进程,提升我国生物技术发展水平,提高生物安全的科技防御能力。

2.3.4高校、实验室、养殖场生物安全管理

高校实验教学生物安全管理:制定病原微生物学生物安全管理制度,制定了相应的实验室生物安全培训、实验室操作规范以及实验室准入考核制度,且要求只有经过培训考核合格的学生才有资格进入实验室。实验室硬件设施和实验室仪器的安全管理方面,做好登记、培训和定期维护。

高级别实验室生物安全管理:特征性管理要素是高级别生物安全实验室保障生物安全的根本性措施,也是实现精细化管理的基石。

这些要素包括潜在污染的周期性评估、失活验证实验、分子诊断实验的无生物风险的阳性对照、微生物的不同封闭措施及生物安全文化。潜在污染的周期性评估与失活验证实验是高级别生物安全实验室日常管理的强制性措施。分子诊断实验的无生物风险的阳性对照与微生物的不同封闭措施应用于微生物实验(尤其是病毒学实验)从而降低暴露风险。生物安全文化应全面施行,以预防生物安全事件的发生。

养殖场生物安全管理(鸡场为例):

入口:外部生物安全范畴包括购买鸡雏、减少外来人员、饲料和饮水、死禽、用过的垫料、农场入口、基础设施以及农场选址,与此同时内部生物安全措施则包括病害管理、清洁和消毒以及不同功能区内饲养人员的交叉活动。

养殖环节:生物安全问题与第一周的死亡率以及总体死亡率都有密切联系。还有一些证据表明,采用管道或屋顶通风的肉鸡舍第一周的肉鸡死亡率也较高。此外我们还使用标准参数来衡量平均年龄和体重、第一周和总体死亡率、到达屠宰场时的死亡率、出栏率以及料重比。

育成环节:在有红灯的房子里生长的鸡比在蓝色或昏暗灯光下育成的鸡,在运输到达目的地时有更高的死亡率。日增长率较高的鸡在运输过程中也容易死亡,因为它们更容易受到应激的影响,尤其是在气温较高的夏季。屠宰场有较高弃用率的家禽包括那些日增长率较高,停药期较短,没有循环通风口、被大肠杆菌感染或来自较大的平养鸡舍。生产者在生产周期中改变照明强度能获得更好的料肉比,然而肉鸡患有坏死性肠炎将导致料肉比升高。

垫料:避免产生氨气;通过管理垫料控制病原体;重复使用处理过的垫料;使用酸化剂;通过湿垫料获取水分,理想的湿度是在20%~25%之间;改善垫料环境以控制病原体含量。

中国转基因生物安全管理

我国政府十分重视农业转基因生物安全管理工作,已经形成了一整套适合我国国情并与国际惯例相衔接的法律法规、技术规程和管理体系,依法实施安全管理取得显著成效。一是建立健全配套规章,依法实施监督管理。

1996 年,原农业部发布了《农业生物基因工程安全管理实施办法》。2001 年,国务院发布了《农业转基因生物安全管理条例》(以下简称《条例》),对在中国境内从事的农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进出口等活动进行全安全管理。《条例》发布实施后,原农业部和国家质量监督检验检疫总局先后制定了 5个配套规章,发布了转基因生物标识目录,建立了研究、试验、生产、加工、经营、进口许可证审批和标识管理制度。

二是加强技术体系建设,为安全监管提供有力的技术支撑。原农业部组建了农业转基因生物安全委员会、全国农业转基因生物安全管理标准化技术委员会,建设了一批环境和食用安全检测机构,其中39 个已通过国家计量认证和原农业部审查认可。借助转基因生物新品种培育重大科技专项的实施,大力组织开展转基因生物分子特征、环境安全和食用安全性研究,研制检测技术标准,组织安全评价,不断提高技术支撑能力。截至 2013 年底,原农业部已发布了 104 项转基因生物安全技术标准,保障了依法行政的技术需求。

三是科学规范开展安全评价和环境监测,保障转基因生物环境和食用安全。农业转基因生物安全委员会按照条例、安全评价办法和评价指南的要求,遵循科学、个案、熟悉和逐步的原则,参考国际食品法典委员会、联合国基因生物安全评价指南,科学规范开展农业转基因生物安全评价工作。在安全评价合格的基础上,原农业部批准发放了转基因棉花、番茄、矮牵牛、甜椒和番木瓜等植物的生产应用安全证书,以及转基因大豆、玉米、棉花和油菜等进口安全证书。与此同时,组织开展转基因抗虫棉等作物生态环境长期风险监测,保障转基因生物产业健康可持续发展。四是加强行政监督管理,确保各项活动有序进行。

2.4 展望

21世纪,随着政治、经济、社会、科学的发展 ,以及全球经济一体化进程的加快,人类面临的转基因生物、人畜共患病、外来物种入侵、生物恐怖等生物安全形势将会越来越严峻,生物安全问题将直接关系到人类生存环境的健康发展,关系到国家与社会的稳定。生物安全必将与国防安全、 经济安全、能源安全、信息安全等并列为国家安全的重要组成部分,加强我国生物安全战略研究和防御能力建设已迫在眉睫。

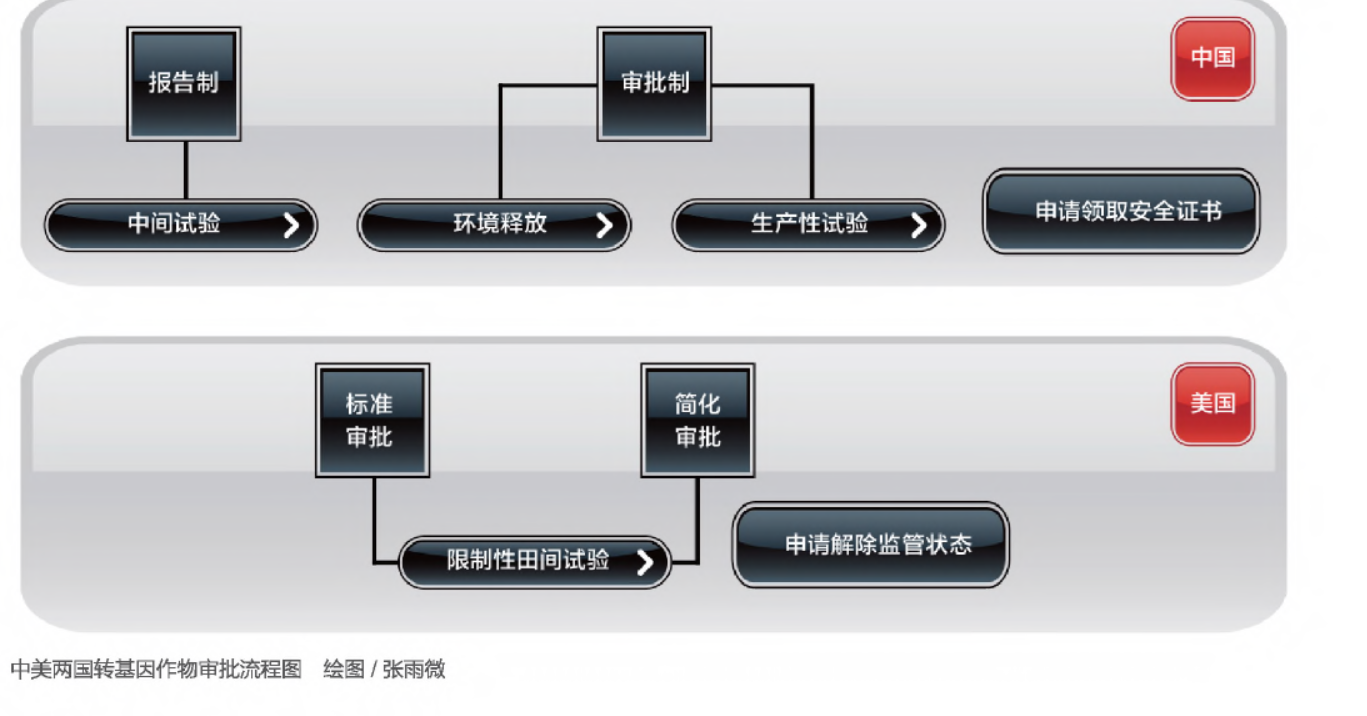

2.4.1中美生物安全监管体系的对比

2.4.2其他国家的启示

转基因社会关注度高争议大,明晰职责才能确保责任到位,消除分歧才能达成共识,进而促进转基因产业的健康发展。澳大利亚在监管体系构建及职责分配等方面具有较为成功的经验。建议我国职能部门在《农业转基因生物安全管理条例》的法律框架下,充分发挥我国农业转基因生物安全管理部际联席会议的作用,形成多部门分工协作,齐抓共管的管理体系与监管合力,提高我国转基因生物安全监管工作水平。同时,建议组建由非生物技术专业的伦理学、社会学专家,以及媒体工作人员和公众代表组成的伦理和社区协商专业委员会或咨询组织,征求社会意见,开展社会交流,消除社会公众对于转基因的误解和不必要的担心,提高社会整体科学认知水平,营造良好的舆论氛围。

针对 2011 年绿色和平组织破坏转基因试验场所案件,澳大利亚法院根据相关法规对当事人判处刑事处罚,有效震慑了此类违法行为。而在我国盗窃转基因试验材料和非法种植转基因作物事件也时有发生,但常常因罚则不明而无法或很难立案。建议在修订转基因监管相关法律法规时,进一步明确转基因的违法处罚细则,提高法律的可操作性,严格开展转基因执法。在澳大利亚只有通过认证的场所才能开展相关转基因试验,从而有效确保转基因试验的安全管控。我国已经发布了转基因试验用实验室、温室和试验基地的国家标准,并在海南省认证了首批转基因试验基地。建议在全国范围内继续推进试验基地、实验室和温室的认证,并逐步实现试验场所认证与相关研究工作相关联,全方位保障研发阶段监管到位。

我国每年开展相关转基因检查工作,但是与澳大利亚相比,缺乏系统的例行抽检制度及明确的抽检比例。建议尽快建立相应的例行检查制度,根据工作量落实工作经费和人员保障,提高监管工作的质量和效果。

与我国的定性目录标识制度不同,澳大利亚采取的是定量标识制度,但由于其检测机构等技术支撑体系不够完善,导致该制度在施行时遇到了一定困难。为满足目前转基因标识制度,我国转基因检测标准多为定性方法,检测机构也主要开展定性检测。建议未来在完善我国转基因标识制度等管理制度时,注重对技术支撑体系的建设和完善,从而确保我国转基因监管制度的顺利实施。澳大利亚所有转基因生物的研发、田间试验商业化生产信息都会在 OGTR 的网站上进行公布,评审过程中的多部门协商及意见也都会及时公布,管理的透明度极高,公众参与度也很高。在法案修改草案多轮咨询过程中,任何一个公民都可以在网上提交建议并了解其建议的处理结果。相比较而言,我国在公众参与度和管理透明度方面尚有一定的差距。建议借鉴学习澳大利亚的相关做法,加大转基因安全管理信息公开力度,提高管理水平和公众的参与度。

基因编辑技术是当前最为热门的生物育种新技术,基因编辑作物是否属于转基因作物,如何对其开展安全评价和监管等问题,目前在全球范围,都仍处于研究和讨论中。美国农业部已经对超过四十种基因编辑作物免于监管,但这些产品仍然需要美国食品药品监督管理局(Food and drug administration,FDA)及环境保护局(Environmental protection agency,EPA)的审查。从美国官方的信息得知,目前美国尚未有基因编辑作物的商业化种植和销售。

欧盟在转基因管理的“2001 条例”中规定,由于使用“诱变”技术(例如辐射)修饰基因组的生物没有引入外来遗传物质,可豁免于转基因管理。2018 年 7 月 25 日欧洲法院裁定,只有“通常在许多应用中使用并具有长期安全记录的诱变技术才能免除这些义务”,基因编辑作物应接受与传统转基因生物同等严格的监管。

目前,部分基因编辑技术是否应作为诱变技术进行监管 ;基因编辑技术可能的脱靶效应会带来何种环境和食用安全风险 ;现有的基因编辑技术在体内和体外可能用到载体工具是否会残留外源成分等话题仍然在热烈讨论中,基因编辑技术在我国仍然需要被当作转基因技术进行管理。但同时,我们也看到基因编辑技术的管理,无法简单参照现行《农业转基因生物安全管理条例》来执行,一些基因组编辑产品与传统育种产品目前也无法有效区分。因此,建议我国职能部门尽快明确概念,出台具体的监管原则,对基因组编辑产品制定针对性的监管政策,以确保我国农业生物技术在新一轮技术革新中占据有利位置。

参考文献

[1]师永霞,黄吉城,戴俊,黄树祥,袁帅.病原微生物实验室风险评估[J].中国国境卫生检疫杂志,2019,42(02):147-150.

[2]林兆龙,高建勋.我国转基因作物产业化的困境及法律对策[J].农业经济,2019(04):3-5.

[3]吴刚,李文龙,石建新,张丽,武玉花,宋贵文.澳大利亚转基因生物安全监管概况及启示[J].生物技术通报,2019,35(03):138-143.

[4]汪敏,韦平.鸡场生物安全及健康管理注意事项[J].广西畜牧兽医,2019,35(02):66-68.

[5]赵焱.关于高级别生物安全实验室若干管理要素的探讨[J].病毒学报,2019,35(02):288-291.

[6]万双双,宋广忠,杨珺.浅谈高校病原微生物学实验教学的生物安全管理[J].中国卫生检验杂志,2019,29(01):124-126.

[7]许桓瑜,林祥明,黄启星,张雨良.南繁生物安全技术管理对策研究[J].农业科技管理,2018,37(06):16-19+48.

[8].国际转基因生物安全管理(下)[J].湖南农业,2018(11):43.

[9]康宇立,朱涛,麻晓春.中美转基因生物安全监管体系对比[J].生命世界,2018(09):6-7

[10].中国转基因生物安全管理制度和技术支撑体系[J].湖南农业,2018(09):42.

[11].中国转基因生物安全管理[J].湖南农业,2018(08):42.

[12]车玉虎. 肺内源性/外源性因素致急性肺损伤机制研究[D].中国医科大学,2006.

原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/67189865 |

|

/3

/3