金桔

金币

威望

贡献

回帖0

精华

在线时间 小时

|

VBNP 【永恒-未来-现在-过去】

1V

“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。”

一直很喜欢“永恒”这个词,对我有种强烈的触动感。“永恒”是我的最终目标,是我无数次思考的命题。

“时间” “宇宙”这些宏大的概念总让我感到渺小和无力,众生如尘埃,对于一个对浩瀚天地毫无抵抗之力的人来说,什么是有永恒价值的?又或者说,如何才能成为“永恒”?小时候读历史,看着上下五千年,就在想那些留名史册的人物算不算是永恒……现在看以前的诸多想法还是太稚嫩,目前也还没有得出答案,但我会一直寻找并尝试实现。

他不断地提取意义、道德,看到规律,即使他没有足够的信息来思考,也不能停止。在某种程度上,上师对归属感有一种情感上的依赖,而这种归属感总是在有意义的事情发生后才会出现。

“永恒”的主要积极情绪是当某件事有意义时总会出现的归属感。上师努力追求这种感觉,他实际上依赖于这种感觉。也许这就是为什么上师有强烈的使命感和目的感。上师并不总是知道他的使命。上师并不总是认为他的使命在他的一生中都是一样的。但命运感却很少离开他。如果他长时间失去存在的意义,那么,在感到忧郁(“永恒”的负面情绪)的情况下,上师会尽一切努力再次探知他为什么活着。

……

永恒的特点是抽象的感知,从外部审视自己、自己的生活。由于对于任何上师来说,永恒都比现在更强大,因此在抽象的感知中,上师比在个人的、身临其境的感知中更强大。

2B

“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。”

纠结了两天自己是1B还是2B,因为2B的描述不太符合我,而1B这段很符合:

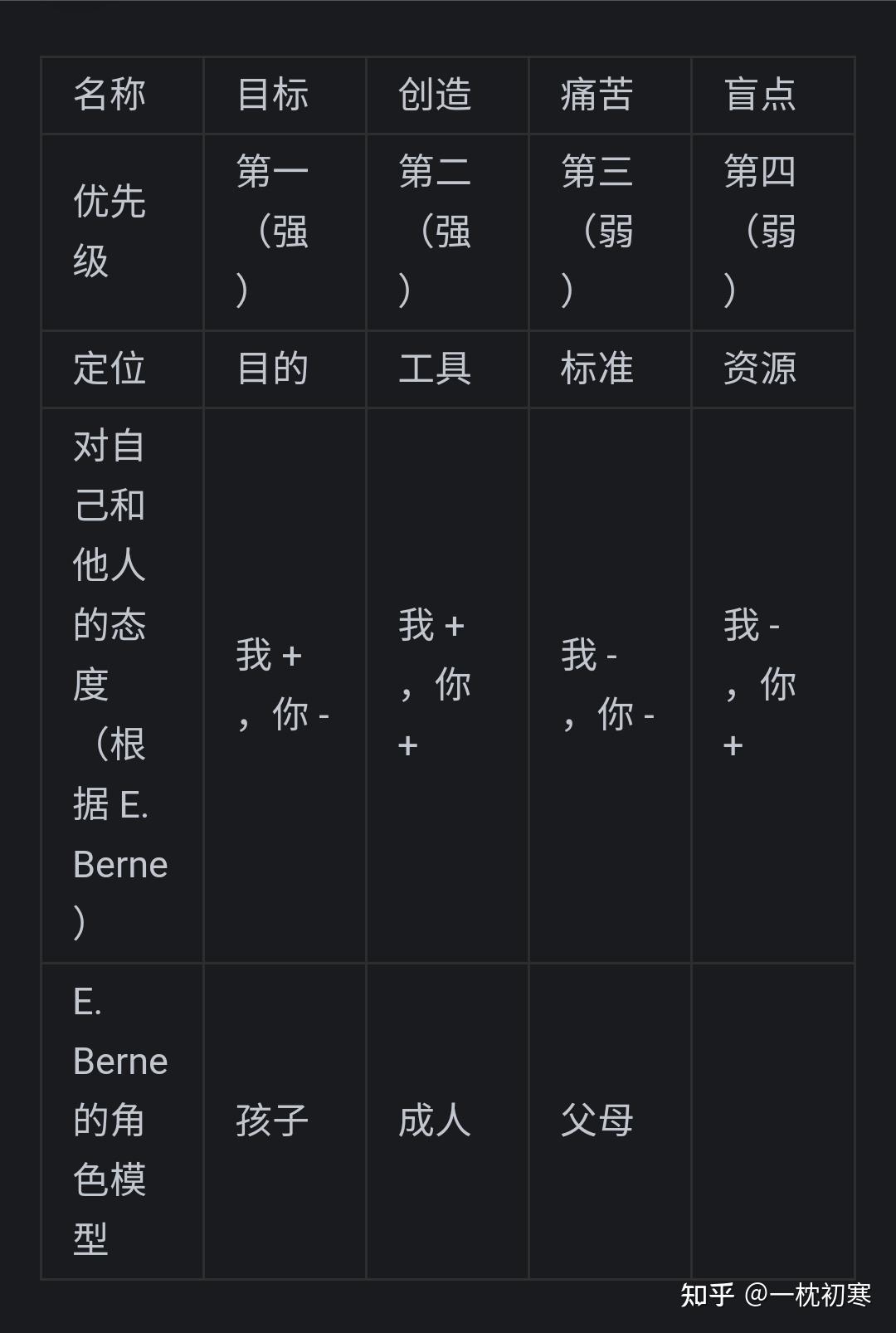

未来是船长自我实现的领域。他认为规划自己的人生道路是他的任务,并且是他一个人的任务。船长不认为未来会自己到来,“相信海浪”不是他的策略。船长始终把未来路线的一个或多个点牢记在心。这不一定是一个详细的计划——相反,船长通常会在脑海中形成一个形象,即他或他的事情在未来(近期或远期)应该发生什么,他最终应该“到达”哪里,然后向这个形象前进。未来的形象可以“规定”到最小的细节,也可以用一般的“笔触”,既可以是现实的,也可以是牵强的。重要的是,船长把这个形象作为一个支点,一个地标,一个灯塔——它给他力量和动力。 但根据一位孩子、二位成人,以及一位对他人负面、二位对他人正面来看,我更符合2B。

未来算是我的主要目标,但它只是我实现最终目标——永恒的工具。我改变自己、提升自己,努力做到我想做的事、得到我想要的,根本上是为了能够实现所谓的“永恒价值”。

3N

“世间行乐亦如此,古来万事东流水。”

“现在”对我而言是比较痛苦的。我在意现在,在意自己的生活环境和生活质量,对感官上的不适很敏感,并且一定程度上希望享受生活、不想为了未来牺牲现在;但我的目标导致我总会要求自己为了未来牺牲当下,我可以逼迫自己做不想做的事,只要能换取我想要的未来。

我应该算是比较典的四位Se,时而觉得当下短暂的享受是无意义的,不愿意参与;时而疯狂放纵,不放纵难受,放纵过后又觉得空虚。

对当下的事情缺乏参与感,哪怕是感兴趣的事也会经常走神,小时候总觉得自己是“局外人”。

流放者将现在视为一个标准。这意味着,地位和角色在他的自尊心中占据了关键位置,在评估他的生活质量方面也极为重要。流放者不是在寻找能最好地证明自己的角色,也不是在寻找对他最有利的角色,他渴望的是一个有价值的角色。

“流放者”称号得名于第三现在的拥有者在试图摆脱现在对自尊的破坏性影响时所体验到的感觉。流放者在超然(拒绝参与生活,寻找自己的位置)和过度参与(抓住当下的一切,模仿疯狂的活动,试图向自己和别人展示他正在做的重要事情)之间徘徊。第一种情况伴随着无聊和空虚,第二种情况伴随着虚荣和无意义。而且,在这两种情况下,流放者都被一种不相关的感觉所困扰。仿佛他没有自己的位置,没有自己的角色,仿佛他被放逐了一样。

4P

“往前走,别回头。”

虽然我对我的过去记忆非常清楚,记得每个阶段的我在干什么,也知道自己为什么会变成现在的样子,但由于我的记忆里缺乏情绪和感受,我看过去的自己跟看别人一样,在情感上,我无法把过去的自己跟现在的自己联系起来。

我应该是有点不认同我的过去的,因为讨厌过去那个弱小无能的自己。我不喜欢别人以对我过去的印象来评价我,甚至希望别人能忘掉过去的我那些不好的地方。

刚开始看到定义把“过去”和“我是谁”联系在一起的时候,我有过几秒的疑惑,因为我并不觉得“过去的我”是“现在的我”,我觉得“现在的我”才是我——即便理性上知道没有过去的我就没有现在的我。

曾经有过这样一个想法:希望自己是个没有过去的人,我觉得丢掉过去像是丢掉了一个沉重的包袱,会变得轻松很多。

现在看来,“过去”像是一条进阶的道路,它确实是必要的,但当我通关了之后,就不需要回头看了。

对读者来说,过去是一种资源,一种燃料,一种讨价还价的筹码。他不认为过去是重要的,他忽略了对“我是谁”这个问题的答案的寻找,以便给自己留下力量来回答他个人哲学中其他更重要的问题。读者不创造自己的故事,也不评论它。由于过去与自我认同密切相关,读者往往被外界视为“黑马”——你可以与他们交往多年,但仍然不完全了解他是一个什么样的人。然而,读者自己并不知道这一点。

读者很难利用他的“包袱”,分离出有用的经验,了解他是否具备某些品质。就好像读者脱离了他的过去——那不是他的书,他没有责任在那里书写新的篇章。同时,读者愿意与友好的作者互动,允许他利用自己的品质、技能、熟人——这可以让读者的过去的真实目的被更充分地展示,因为读者(有意识或无意识)为了更重要的事情而牺牲了他的过去,对他来说重要的是,这牺牲没有白费。

<hr/>

最后我有个疑问,这玩意怎么又是不会变的?但我觉得小时候的我更像VBPN,被过去困扰+不在意现在。 |

|

/3

/3